2、

目を覚ますと、スマホが布団の脇の畳の上に転がっているのが目に留まった。起き上り、眼鏡をかけて時間を確かめる。午前10時半過ぎ。首や背中の筋肉に疲れが残っている気がするが、心の中は平静な感覚を取り戻していた。

ミーンミンミンミンミンミー……。

窓の外から、賑やかなセミの声が聴こえてくる。まだ午前中ではあるが部屋の中はすでに蒸し暑い。

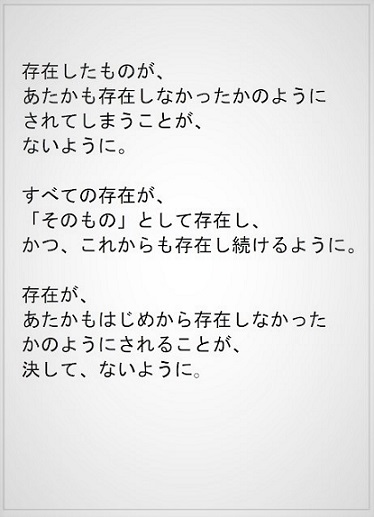

民喜は扇風機の風量を最大にして、スマホのメモ帳を開いた。そこには確かにあの文言が記されていた。

「やっぱり夢じゃねえ」

民喜は独りごちた。

鼻の頭の汗をぬぐい、改めて昨晩のことを思い起こす。

あの町にはもう「戻らない」と決めたとき、まるで走馬灯のように故郷の風景が民喜の脳裏を駆け巡った。溢れ出る涙と自分でも驚くほどの激しい感情と共に……。故郷の一つひとつの風景が、まるでスクリーンに映し出されたかのように鮮やかに現れては消えていった。最後に、カメラを手にして呆然と立ち尽くす父の姿が点滅し、暗闇の中に消えた。

その後、すべてが消え去ってしまったかのような沈黙と闇の中に、あのロウソク岩が浮かび上がった。先端の松の木に炎のようなものをともしながら……。自分はロウソク岩に近づき、そして岩の壁面に刻まれた「法典」の文言を読み取ったのだ。

民喜は画面に打ち込まれた言葉を何度も読み返した。繰り返し読んでいる内に、胸に熱いものが込み上げてきた。

昨晩自分が経験したことは、一種の幻覚であったのかもしれない。しかし、スマホの中にこの言葉が存在しているということは、それが単なる夢ではなかったということのしるしだ。自分は確かに、ロウソク岩から大切な伝言を受け取ったのだ、と思う。

「夢じゃねえ」

そう呟きながら立ち上がった瞬間、

「ロウソク岩が存在していたことを、なかったことにしてはならない」

との想いが民喜の心に浮かんだ。